Mino Steiner

Mino Steiner

Nato il 10/05/1909 a Milano

Arrestato a Milano il 16/03/1944

Morto a Ebensee il 28/02/1945

Motivo dell'arresto: persecuzione politica

Anno di posa della pietra: 2019

Detenzione: S. Vittore

Deportazione: Fossoli, Mauthausen, Ebensee

Trasporto: 53 (partito da Fossoli il 21/06/1944, arrivato a Mauthausen il 24/06/1944)

Pietra in Viale Bianca Maria, 7

Richiesta da Diana e Marco Steiner

Guglielmo Steiner con la moglie ed il figlio Marco, Archivio privato Marco Steiner

La giovinezza

“...mi interessano due sole cose: la speranza di un mondo migliore ed il gusto acre di combattere per ciò, dell’azione, della violenza per queste idee e in questa fede, ma soprattutto mi interessa la mia donna, quella che cammina e camminerà al mio fianco qualunque sia la strada, qualunque sia la fine, che vive in me, in tutte le mie fibre”[1]. Da questa lettera scritta da Guglielmo (Mino) Steiner alla moglie dal campo di concentramento di Fossoli emergono due elementi costitutivi della sua personalità: il forte slancio verso l'azione e un profondo legame con Egle Rigola, sua compagna di vita. Mino tenne per quasi tutta la vita una sorta di diario, riempiendo tantissimi quaderni di appunti di lunghezza e frequenza varie, una chiave d’accesso originale e preziosa al suo pensiero e alle sue azioni.

Il padre Emerico, di origine boema, era arrivato a Milano nel 1904 e aveva fatto una discreta fortuna in campo industriale. Una zia materna aveva sposato Giacomo Matteotti; in famiglia c’era dunque una buona stabilità economica e un clima politico dichiaratamente antifascista. Negli anni giovanili Mino annotava la grande fatica di andare a scuola, l’amore per lo sport, il desiderio di iniziare a lavorare. Terminato il liceo si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza ma la morte improvvisa del padre, pochi mesi dopo, lo costrinse ad abbandonare gli studi e a mantenere la madre e i fratelli minori. Furono anni di grande fatica e profonda incomprensione in famiglia: “Non capisco nulla ancora degli affari e sono rimasto sperduto e solo come un naufrago senza nessuno che mi insegnasse e mi guidasse, e questo proprio nell'età in cui si comincia a capire e quando apprendevo le prime nozioni di quello che è la vita”[2].

Nel 1933 Mino riuscì a riprendere gli studi e nel 1936 si laureò all’università di Pavia. In quello stesso anno si sposò e la coppia si stabilì a Santa Margherita Ligure dove Mino decise di tentare la carriera di avvocato, aiutato da conoscenze familiari di nota fede socialista. L’anno successivo iniziò a Milano la sua collaborazione presso lo studio milanese di Lelio Basso, membro del Centro interno del partito socialista.

L’impegno politico

Poche sono le notizie dei primi anni milanesi, certamente in questo periodo maturò l’impegno concreto nell’antifascismo che fino a quel momento era stato soprattutto slancio ideale. Mino fu richiamato alle armi a Palermo nell’ottobre del 1942; qui incontrò Fausto Bazzi, suo coetaneo, e iniziò un lungo sodalizio. Fatti prigionieri Mino riuscì a guadagnarsi la fiducia degli Alleati facendosi affidare la guida della missione Law, la prima missione alleata nel nord Italia volta a conoscere la situazione dell’esercito nemico, prendere contatti con le forze partigiane ed aiutare i soldati alleati a mettersi in salvo in Svizzera. Dopo sei settimane di addestramento tra Tunisi e Algeri, Steiner e Bazzi vennero mandati con un viaggio rocambolesco a bordo di un sommergibile inglese da Algeri al golfo del Tigullio portando una radio, strumento fondamentale per gli scopi della spedizione. I due sbarcarono nella notte del 3 ottobre vicino a Lavagna. Come ricordava Bazzi in un resoconto redatto qualche mese dopo gli eventi: “Eravamo completamente ignari dello svolgersi degli ultimi avvenimenti nell’Italia invasa dai tedeschi”. Il ricordo di Piero Caleffi, anche lui membro del Partito d’Azione e della missione Law fa da cartina di tornasole di quello che allora Mino non annotò. In questa Italia devastata dalla guerra e dall'occupazione nazifascista ebbero inizio, avendo come base Milano, i mesi più intensi dell’attività di Mino, “magma ideale” della missione Law come lo definì lo stesso Caleffi. Furono mesi di numerosi viaggi, infiniti contatti, fitte relazioni, aiuto a tanti soldati alleati da portare oltreconfine. Steiner era anche attento osservatore della realtà intorno a lui, “Piazza Venezia: il mito caduto, il Palazzo è chiuso e vuoto, sembra che il passato non sia esistito. E da qui si diffuse la vergogna e la rovina d’Italia che graverà su di noi per anni”[3] “Seguitano a Roma sistematiche quanto circospette e silenziose razzie di cose di uomini soprattutto giovani [...] Quasi tutte le fabbriche e officine sono state smontate, distrutte o minate; trasportate al nord o in Germania [...][4]. Gli scioperi nelle fabbriche milanesi dei primi giorni di marzo segnarono una svolta importante: “Qualunque ne sia stato l’esito ed il movente autentico è, senza dubbio, una prova di vitalità ed una nuova affermazione della definitiva morte del fascismo che non riesce ad avere più alcun credito fra le masse”[5]. Il tema del rapporto tra masse e rappresentanza politica, centrale in quei mesi per il Partito d’Azione, emerge spesso in filigrana. Accanto a riflessioni lunghe e distese appunti rapidi e sintetici, chiaro specchio di un ritrovato senso delle proprie azioni: “Giornata sempre attivissima, sempre interessante, di un’attività che mi attrae ed a cui veramente, profondamente, vale la pena di dedicarsi anche se non vi fossero le speranze, anche se mancassero le speranze”[6] “Colloqui, contatti: parole di fede, è difficile, ma si deve smuovere le menti, malgrado tutto, contro tutte le indifferenze, gli assenteismi, “la vita comoda”. È l’ultimo scopo, il fine ultimo”[7]

Molte energie furono dedicate anche alla riflessione teorica per la fondazione di “Stato Moderno”, il cui primo numero sarebbe uscito nel luglio del 1944 quando Mino era già stato deportato; rivista “di critica e di studio [...] Nel mio intendimento ciò può e deve servire a rafforzare e ad orientare le forti e numerose correnti che mostrano seri sbandamenti ed in cui comincia a serpeggiare la sfiducia; a creare dei quadri preparati, a portare il proprio contributo alla moralizzazione della vita, dello spirito, del modo di essere degli italiani”[8].

L’arresto e la deportazione

Dopo gli scioperi del marzo ‘44 la repressione si fece più dura, un’ondata di arresti decurtò i quadri antifascisti milanesi. Nel giro di pochi giorni anche molti componenti del Partito d’Azione vennero imprigionati, Mino fu fermato il 16 marzo in piazza Fontana da una pattuglia di fascisti, consegnato alle SS tedesche e incarcerato a San Vittore. Numerosi da qui soprattutto i messaggi alla moglie sia per cercare di mettere in piedi una rete di aiuti che facilitasse la sua scarcerazione sia per organizzare la vita della famiglia ora che lui non poteva più occuparsene direttamente. L’incertezza dominava ogni giornata: “Della nostra sorte, che verrà decisa dai tedeschi, anzi che penso già decisa, non sappiamo nulla”[9], ma egli era ancora a Milano, poteva in qualche modo mantenere un sia pur tenue legame con il mondo esterno: “E oggi sei venuta tu per la biancheria? Hai sentito il mio saluto?”[10] Il 27 aprile Mino e altri 274 detenuti furono deportati dal binario 21 della stazione centrale di Milano al campo di concentramento di Fossoli: “Sulla nostra vita cala ora una nera coltre, penso che non avremo alcuna possibilità di comunicare, mi sorregge la speranza che la nostra vita non finirà così”[11].

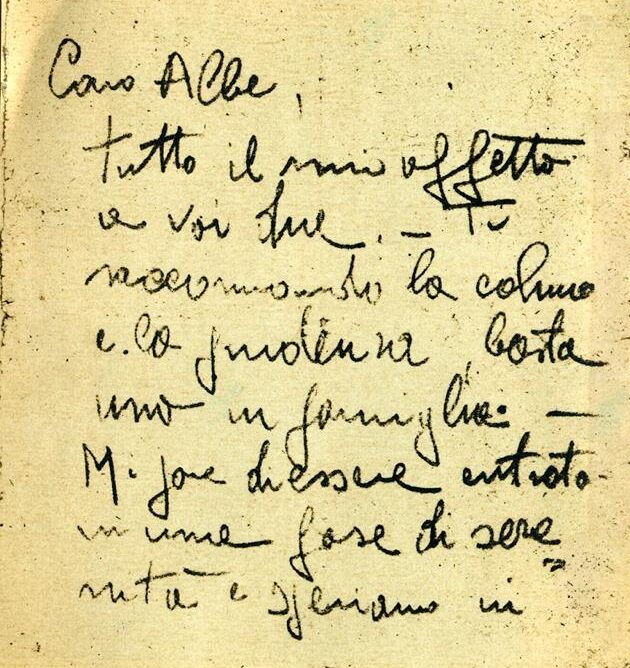

Fossoli fu una breve ed intensa esperienza: “avrei da raccontarti per pagine e pagine - scriveva al fratello Albe, di una vita interessantissima e monotona, veloce ed eterna; disorganizzata sempre per cui non si capisce come mai non si riesca a fare nulla di concreto, né leggere né scrivere tranne chiacchierare e discutere”[12] Mino riuscì a rimanere in contatto con la famiglia, dava disposizioni precise sui parenti dei compagni di partito che andavano aiutati a Milano tessendo una fitta rete di rapporti con l’esterno che durò fino alla partenza. La permanenza a Fossoli fu anche un punto di osservazione sul mondo della deportazione: “intorno a noi si avvicenda una vita quale la più fervida fantasia non saprebbe immaginare: dalla straziante partenza per ignota destinazione di 600 ebrei di ogni classe e condizione di ogni età [...] all’arrivo di 700 romani razziati nel quartiere più popolare di Roma, miserabili e straccioni, imbroglioni e dignitosi, ladri e giocatori, molti affamati in senso totale, apatici e disperati tutti”[13]. L’ombra della partenza verso l’ignoto si stagliava intanto sempre più minacciosa: “La guerra dei nervi continua, l’incubo della partenza sovrasta tutti, oggi il lavoro finisce prima e si vocifera che vi sia un’adunata per indicare i partenti; voci, continue voci, a cui anche con tutta la buona volontà del contrario ascolti e rimugini. Notizie frequenti da Milano confermano che verrà fatta una selezione e che una parte di noi verrà fatta partire al più presto”[14]

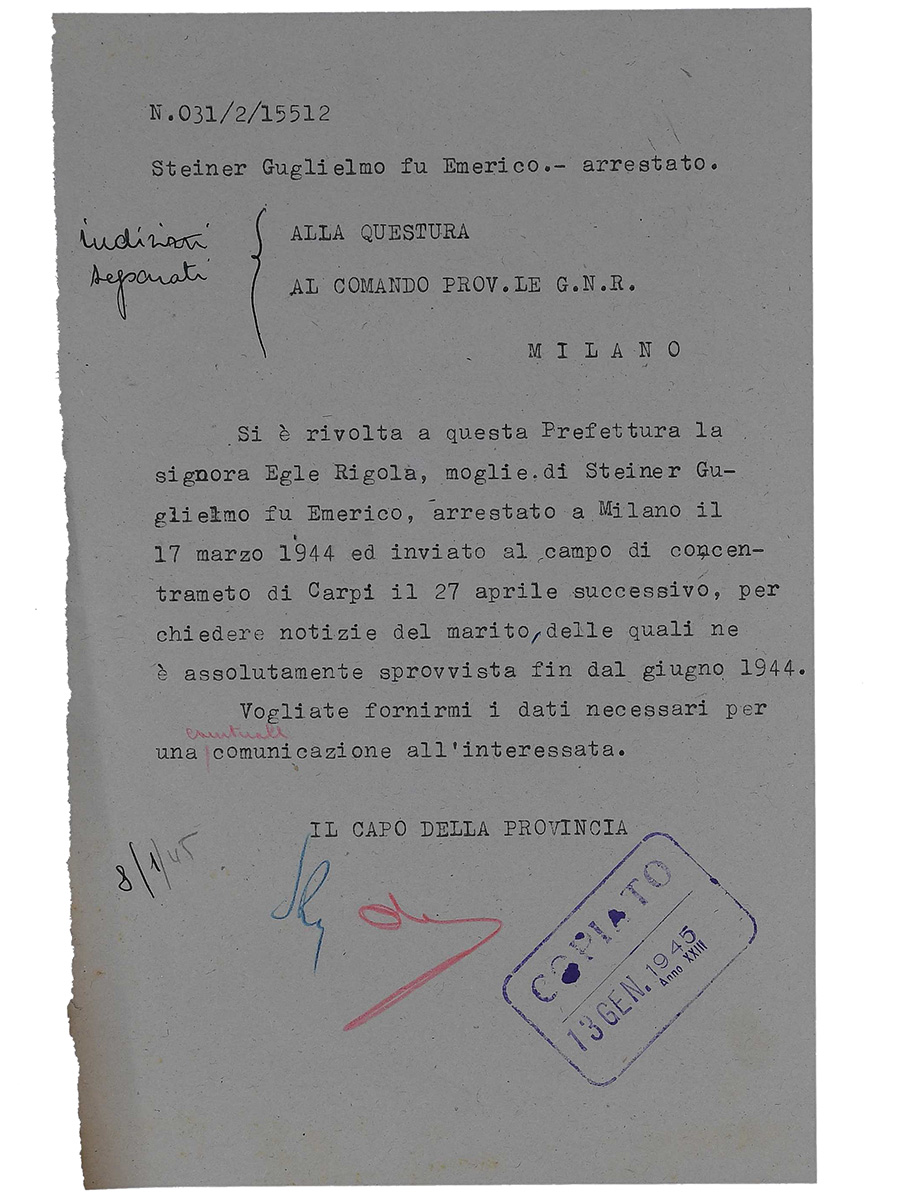

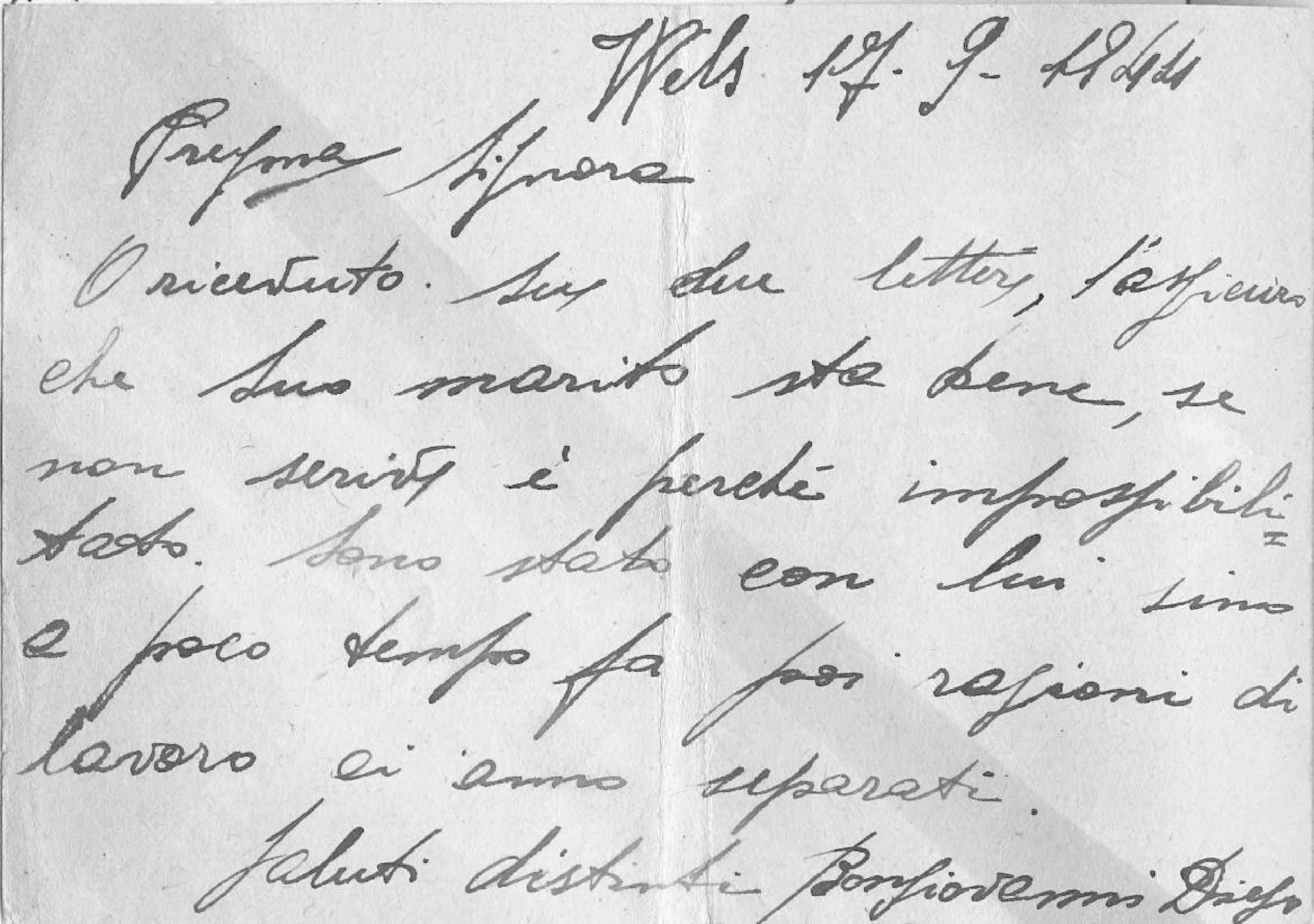

Mino fu deportato da Fossoli il 21 giugno con il convoglio 53 e arrivò il 24 al campo di Mauthausen dove venne registrato con il numero 76594. Di lui la famiglia non seppe più niente. La moglie a dicembre si rivolse alla Questura per avere notizie. Mino intanto in agosto era stato trasferito per pochi giorni nel campo di Grossraumig e poi nuovamente a Mauthausen. A fine settembe si trovava ad Ebensee dove si ammalò di polmonite e dove morì il 28 febbraio 1945. Negli ultimi giorni era talmente debole che, secondo quanto riferisce Caleffi “regalava ormai il pane ai compagni, dicendo che a lui non serviva più. Regalava il pane, lassù…” [15].

Alessandra Minerbi

Archivi consultati:

- Archivio del Museo del Risorgimento, Milano, fondo guerra, b.555

- Archivio dello Stato, Milano, Gabinetto di Prefettura, II versamento, b. 368, f. Guglielmo Steiner

- Archivio privato Marco Steiner

- Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine, Monumento nazionale, donazione Marco Steiner

Note:

[1] Lettera di Mino Steiner alla moglie scritta tra il 9 e il 12 giugno 1944, in M.E. Steiner, Mino Steiner. Il dovere dell’antifascismo, Unicopli, Milano, 2017, p. 231.[2] Seconda metà del 1929, Ivi, p.84

[3] 12/1/1944, Ivi, p.142

[4] senza data ma dopo 22 gennaio Ivi, p 162

[5] 3/3/1945 Ivi, p. 154

[6] 8/3/1944 Ivi, p. 155

[7] 9/3/1944, Ivi, p. 155

[8] 2/2/1944, Ivi, p.147

[9] Tra 21 e 23/4/1944, Ivi, p. 181

[10] 11/4/1944, Ivi, p. 179

[11] Lettera alla moglie del 25/4/1944, Ivi, p. 182

[12] Lettera al Fratello Albe del 5/6/1944, Ivi p. 217

[13] Ibidem, pp. 218-219

[14] Lettera alla moglie del 6/6/1944, Ivi, p. 222

[15] P. Caleffi, Si fa presto a dire fame, cit. p. 38

Documenti

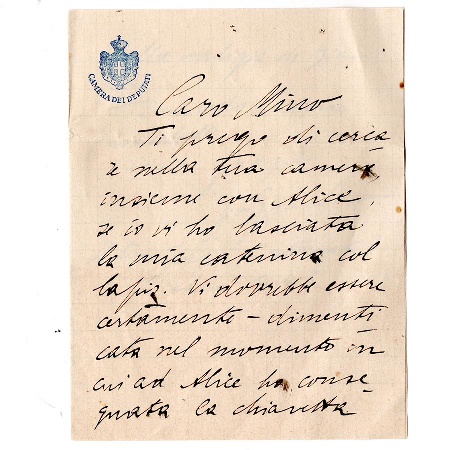

Lettera di Giacomo Matteotti del 5 ottobre 1922 al nipote Mino in cui chiede di cercare una catenina persa a casa loro. Mino allega un appunto: “La catenina gli era stata rubata durante un’aggressione patita poco prima nel Polesine, ma per tranquillizzare e per non dire nulla alla zia Velia, finse di averla dimenticata da noi”.

Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine, Monumento nazionale, donazione Marco Steiner

Lettera di Giacomo Matteotti del 5 ottobre 1922 al nipote Mino in cui chiede di cercare una catenina persa a casa loro. Mino allega un appunto: “La catenina gli era stata rubata durante un’aggressione patita poco prima nel Polesine, ma per tranquillizzare e per non dire nulla alla zia Velia, finse di averla dimenticata da noi”.

Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine, Monumento nazionale, donazione Marco Steiner

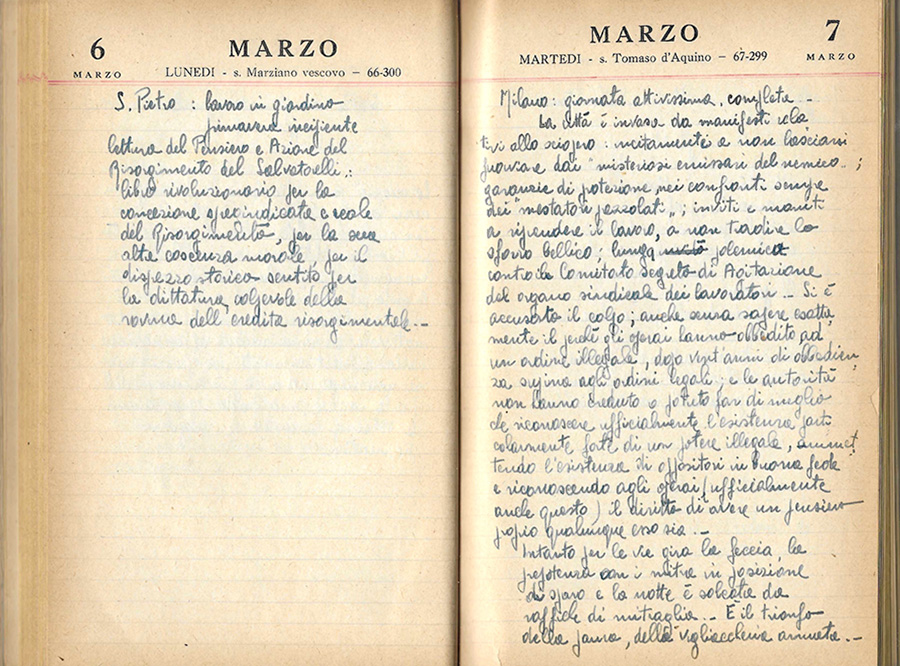

Due pagine del diario di Mino Steiner, 6 e 7 marzo 1944. Le riflessioni sul libro di Salvatorelli e sul risorgimento italiano, tema fondamentale per il Partito d’azione e le considerazioni sugli scioperi a Milano, Archivio privato Marco Steiner

Due pagine del diario di Mino Steiner, 6 e 7 marzo 1944. Le riflessioni sul libro di Salvatorelli e sul risorgimento italiano, tema fondamentale per il Partito d’azione e le considerazioni sugli scioperi a Milano, Archivio privato Marco Steiner

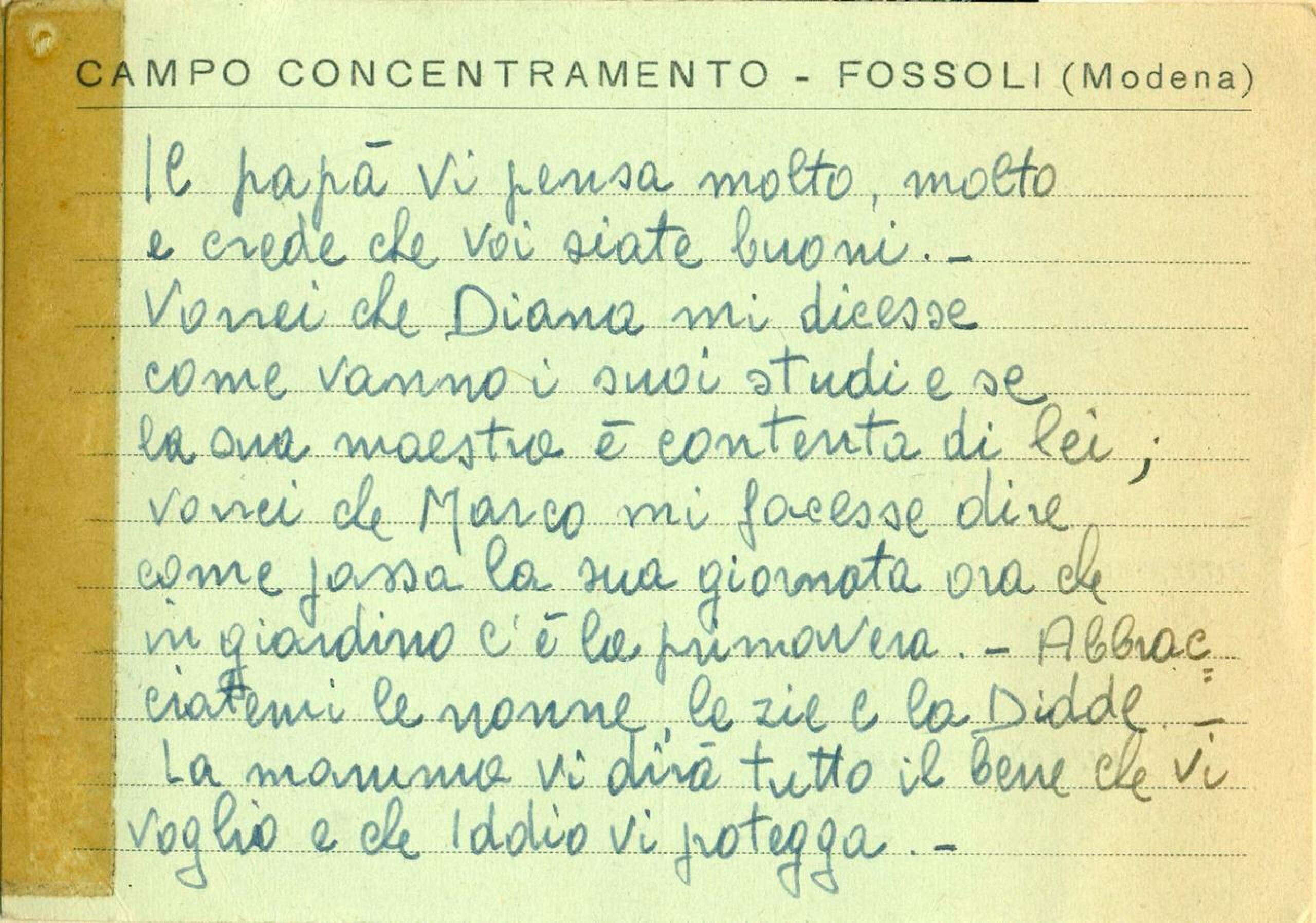

1944 Lettera ai figli

Cartolina inviata da Mino ai figli Diana e Marco, 5 maggio 1944, Archivio privato Marco Steiner

1944 Lettera ai figli

Cartolina inviata da Mino ai figli Diana e Marco, 5 maggio 1944, Archivio privato Marco Steiner

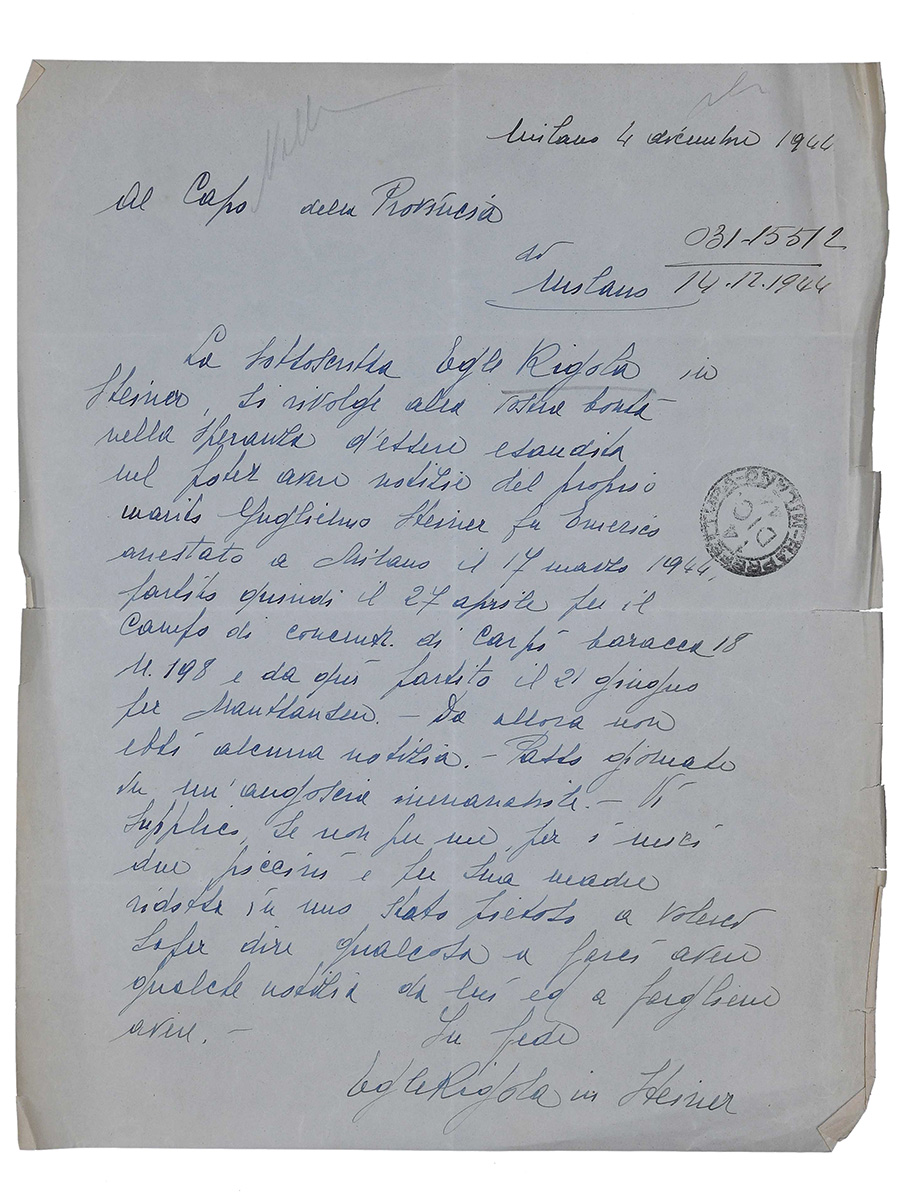

Lettera del 4 dicembre 1944 di Egle Rigola Steiner al capo della provincia di Milano in chi chiede notizie del marito di cui non sa più niente dalla partenza da Fossoli nel giugno precedente, Archivio di Stato di Milano, Fondo Prefettura, II versamento, b. 368, f. Steiner

Lettera del 4 dicembre 1944 di Egle Rigola Steiner al capo della provincia di Milano in chi chiede notizie del marito di cui non sa più niente dalla partenza da Fossoli nel giugno precedente, Archivio di Stato di Milano, Fondo Prefettura, II versamento, b. 368, f. Steiner